运用学科思维导图 提升逻辑思维品质

—— 以统编教材第二学段阅读教学为例

张幼琴

【摘 要】培养思维能力是小学语文课程的重要目标。第二学段是培养学生逻辑思维能力的关键时期。基于对第二学段教材编排体系的解读,运用学科思维导图,帮助学生“概括文本内容,发展理性思维;建构知识体系,理清表达逻辑;鼓励质疑批判,培养高阶思维;运用变式思维,走向深度学习”,以期提升学生逻辑思维的品质。

【关键词】逻辑思维;第二学段;学科思维导图;思维品质

《义务教育语文课程标准(2011年版)》(以下简称“语文课程标准”)在“课程目标与内容”中明确指出:“语文教学应在发展语言能力的同时,发展思维能力”。可见,培养思维能力是小学语文课程非常重要的目标。但语文课程标准并未对思维培养目标做具体明确的阐述,且思维过程是一个隐性的存在,隐含在语言表达中,实际教学中,往往缺乏具体有效的教学策略。尤其是教师对学生学习知识经历的思维过程、运用的思维方法、设计的教学思路缺乏科学系统的认知,导致教学不能有效促进学生思维的发展。

心理学研究表明:小学第二学段的学生,思维开始从形象向抽象发展,到了第三学段,儿童已学会独立进行逻辑论证。因此,第二学段是培养学生逻辑思维能力,提升思维品质的关键时期。第二学段统编教材在编排上也充分体现了这一点。

如三年级教材中出现了许多含有典型总分结构段落的文本,如上册第六单元中的《富饶的西沙群岛》《海滨小城》《美丽的小兴岭》,下册第三、四单元中的《赵州桥》《一幅名扬中外的画》《小虾》等文本,在结构方式上具有明显的有序性、层次性和内在关联性,充分体现出逻辑思维的特征。这些单元的语文要素也重点安排了“借助关键语句理解一段话的意思”“借助关键语句概括一段话的意思”等以训练段落内容的抽象概括为主的阅读目标,和“围绕一个句子说一段话”“围绕一个意思写一段话”等把思维的逻辑性外化为具体语言表达的口语交际和写作目标。因此,第二学段的阅读教学应重视对文章内容之间内的揭示,把培养学生的逻辑思维能力作为重要教学内容之一。但值得注意的是,对于小学生而言,即便是进行逻辑思维训练也应借助形象的手段和方法,感性进入,理性提升,切不可让学生的形象思维在过于理性的教学活动中过早地消失殆尽。

笔者在阅读教学中,尝试把学科思维导图引入阅读教学。基于学生学习过程的学科思维导图有别于东尼·博赞提出的“头脑风暴”式的发散性思维导图,是以图示(以层级结构为主)或图示组合的方式对语文知识体系和学生阅读过程进行结构化提炼的综合工具。它是逻辑思维与形象思维的有机结合,是学习过程与思维活动的中间媒介。将学科思维导图贯穿学生阅读全过程,可以帮助学生“理解文本内容,深入言语表达方式;建构知识体系,深入探究语文逻辑;鼓励质疑批判,纵深语文高阶思维;引导思维变式,深入培养语文能力”。从而提升第二学段学生的思维能力和思维品质。

一、概括文本内容,发展理性思维

概括文章主要内容,一直是阅读教学的重点。《语文课程标准》第二学段目标中明确指出:“能初步把握文章的主要内容。”然而,实际情况却不尽如人,概括不完整,概括不准确的现象比比皆是。概括能力薄弱背后是学生逻辑思维品质的低下。教师在阅读教学中,对学生文本内容的解读,不能仅仅停留于于逐句逐段的朗读讲解,满足于一问一答的内容分析和单一信息的搜索回应,而应把阅读教学目标进阶到对学生整合梳理、推理判断、批判质疑、综合应用等高阶思维品质的培养,从文字表面获得的信息纵深到文字背后的情感和表达。学科思维导图的介入可以帮助学生对文章内容、结构层次、作者思路等语文表达进行理性梳理,并作图式呈现。

统编教材四年级上册第二单元《飞向蓝天的恐龙》是一篇科普性说明文,学生预习时的提问基本聚焦于“恐龙是如何演化成恐龙的”这一问题。其实,学生通过预习,对于这个问题并不是一无所知,只是无法用系统、完整、有序的语言进行表达,这暴露了第二学段学生的思维仍停留于“知道和领会”浅层认知,和无法进行概括、综合等高阶思维的真实学情,这时,思维导图的适时出现,可以帮助学生有效梳理文章内容,迅速形成思维过程的图示。

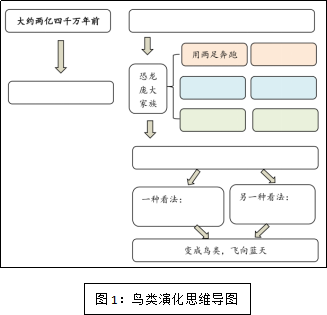

1.出示思维导图(图1),让学生读图,说说演化过程分为几个重要阶段?旨在指导学生看懂思维导图的纵向思维,抓住时间词语理清第四自然段层次。

2.默读课文第四自然段,圈画关键词句,初步梳理演化过程。

3.读懂总分结构句群,理解分句对应关系,完成思维导图。第四自然段中对于恐龙庞大家族的梳理是完成这个思维导图的难点,借助图示中颜色的对应关系引导学生关注6个“有些”分句内部的逻辑关系。

4.借助思维导图,模拟讲解演化过程。

恐龙演化成鸟类的过程是漫长而复杂的,而文本语言层次清楚、逻辑严密,表达适切,显然是学生学习表达的严密性和提升思维科学性的好材料。在这个教学过程中,笔者把学生从对文本内容表层的、粗浅的整体把握聚焦于语段内部逻辑、文本内部表达,借助思维导图,把复杂的语言图示化、结构化,学生完成思维导图的过程,是思维从零碎趋向完整,凌乱趋向有序,片面趋向综合的思维提质过程。

二、建构知识体系,理清表达逻辑

传统阅读教学,我们往往忽略对学生知识结构的统整梳理,或对学生建构知识体系缺乏策略性指导,学生找不到课文、单元、语文要素之间的关联,导致所学知识缺少粘连度。为了帮助学生更好地建构语文知识体系,教师需要预先激活学生已有的阅读经验和知识,带领学生一起深度加工、整合这些语文知识,运用于新的语境中,这样才能将语文知识体系化、结构化。学科思维导图在这方面正是一种很好的深度加工方式。

学习四年级下册略读课文《千年梦圆在今朝》前,笔者与同学们一起复习了本单元课文中运用到的思维导图,如《琥珀》一文中用鱼骨图展示形成过程与推测依据的一一对应关系,《飞向蓝天的恐龙》一文中用时间轴梳理恐龙演化到鸟类的过程,以及《纳米技术就在我们身边》用发散性思维图罗列纳米技术及其特殊功能。接着笔者布置探究性任务,借鉴已经学过的文本内容梳理方法,自己设计一张思维导图梳理千年飞天梦的实现过程。10分钟以后,学生展示了不同的

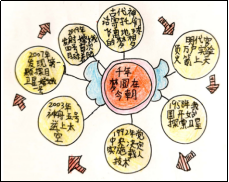

思维导图。如大部分学生借鉴时间轴的方式设计了中华民族飞天梦想时间表,但不同学生时间轴的形式略有不同,有横轴的,有纵轴的,纵轴有从上到下的,也有从下往上的(如图2);有的学生围绕“飞天梦”这个中心画了放射性思维图,用关键词概括飞天梦实现过程中的关键事件。笔者让学生说说设计背后的“灵感来源”时,有的学生说想起了三年级下册《纸的发明》课后题中时间轴的思维导图,有的学生则从课文内容出发思考,这篇课文是围绕“飞天梦”这个中心来写的,一般这样的文章都可以用发散性思维图。不同的思维导图折射出学生不同的思维过程。

什么是学习?学习是学生的经验体系在一定环境中自内而外的“生长”过程,它必须以学习者原有的学习起点为基础来实现知识的建构。上述教学过程中,笔者帮助学生回忆本单元说明文的内容梳理,其目的是引导学生发现说明文的表达顺序,有因果逻辑顺序,有时间顺序。注意文章之间的联系,有助于学生构建知识组块,形成知识体系。当学生面对梳理“飞天梦实现过程”这个具有一定深度的阅读任务时,自然调动已有的阅读经验,与当下的阅读建立关联,从而让学生零散的、碎片的、杂乱的阅读知识变成有体系、有结构、有关联的阅读经验,学习便自然发生。

三、鼓励质疑批判,培养高阶思维

思维品质包括思维的深刻性、敏捷性、灵活性、批判性和独创性,是一个人思维能力强弱的指标,训练思维品质,是培养学生思维能力的突破口。阅读教学时,教师不仅要引导学生理解、掌握知识,更要引导学生对知识进行质疑、辨析、批判、创新。传统的语文教学往往以内容分析为主,注重语言积累,“内容人人都知道,形式只有有心人得之”,而背后承载的思维对于大多数人来说更是秘密。我国传统文化以形象思维取胜,逻辑思维欠缺,尤其是对学生高阶思维品质的培养向来是语文课堂缺位的。质疑、批判是创新思维的开端,两者是把阅读推向纵深的必经之路。只有通过质疑、辨析、批判,学生的思维才能逐渐具有准确性、深刻性,并最终形成创新思维。

上述课例中,笔者引导学生完成《千年梦圆在今朝》思维导图后,教学并没有终止。出示学生各种思维导图,引导他们辨析比较,思考哪个思维导图更合适,并说明原因。当学生开始审视这些思维导图时,正是对相应思维导图背后那位同学真实思维痕迹的追溯,当发现自己的思维与对方相同或相似时,他的思维会与之同化,当发现不相同甚至相反时,固有的平衡被打破,就会促使学生开始质疑,展开审辩式思考,哪个思维导图更合适?我的思维导图问题在哪儿?还有哪些地方可优化?

辨析比较同学的思维导图后,学生的思维被激活了:有的学生提出发散性思维图并不适合梳理“飞天梦”的实现过程,因为飞天梦的实现是有先后顺序的,而图3中并不能体现先后顺序;有的学生聪明地在发散性思维导图中添上表示先后顺序的箭头形成新的思维图示(图3);有的学生敏锐地发现从下到上的纵轴图比从上到下的纵轴图更合适,因为从远古时候“嫦娥奔月”的美好遐想到“嫦娥四号”的成功飞天,说明我们中国的航天事业蒸蒸日上;有的学生修改自己原来从上到下的思维导图,并补充上省略号,因为他从搜集到的课外资料中发现,我国航天科技方面的成绩还有很多,比如天宫系列、天问系列等,所以他认同从下到上的纵轴图更能体现出我国航天人勇于探索的精神。

上述片段说明,思维导图的作用不能只停留于对课文内容的浅层梳理,而是要通过比较、辨析引导学生逆向思考思维图的形成过程,引导学生从浅层的语文积累思维纵深到批判思维、质疑思维。当学生开始质疑,就需要打破自己的认知结构,要么顺应他人的思维模式(如上述片断中在自己的发散性思维图中添加箭头的同学),要么刷新或升级自己的认知结构(如上述片断中在原来思维导图上补充省略号的同学),这两者螺旋式发展,使学生的思维始终处于活跃状态。

四、运用变式思维,走向深度学习

深度学习强调学习结果的活化,重视学习的迁移运用和问题解决,讲究学习的效能感。传统课堂中,学生的学习往往从了解知识结果开始,到实践、运用结束。教师简单地把“学会”作为教学目标,学习往往止步于单一地应用,教学就容易出现“平移”或“断层”现象。为此,教师要重视对学生所学知识从抽象到本质的提炼过程,运用变式思维,培养学生的语文能力。变式思维就是透过现象抓住本质,它有两种思维方式,一种是归纳,就是在不同形态中抓住本质,另一种是推理,就是有本质而生发出多种形态,文本的多样性就是这样生成的。教师在阅读教学中运用变式思维,就是通过对比教学引导学生发现文本的表达特色或言语密码,引导学生举一反三,让知识真正成为能力。绘制思维导图就是透过文本内容的表象进行概括抽象,从探究表象到发现本质的过程。

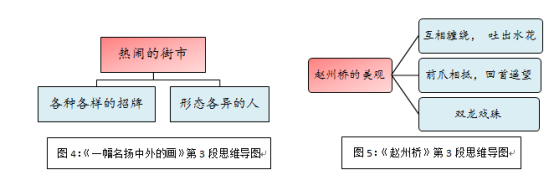

如上文中提及的统编教材三年级下册第三单元语文要素是“了解课文是怎么围绕一个意思把话写清楚的”。在教学语文园地二的“交流平台”时,笔者先出示了《赵州桥》第三自然段和《一幅名扬中外的画》第三自然段,让学生思考这两段话在表达上有什么共同点?有的同学很快就发现两段话都用了“有的…有的…有的…”的句式。但这并不是两段话表达上的本质特征。于是笔者和学生一起回顾了两段话的思维导图(如图4、5),思维导图能清楚展示每段话中第一句与后面句子的逻辑关系,后面几句话是围绕着第一句来写的。如果教学到此结束,那么这一学习结果只是静止的知识。这时笔者引导学生进行“同质段落”和“异质段落”的两次对比,把阅读引向深入。

师:其实我们对这样的段落并不陌生,同学们回忆一下,三年级上册的《富饶的西沙群岛》、《海滨小城》和《大自然的声音》这些课文中,哪些段落与它们相似?

生1:我想起《大自然的声音》中第三自然段(实为第四自然段),第一句话是“动物是大自然的歌手”,后面几句就围绕这句话分别写了鸟、青蛙等动物唱歌。

生2:我觉得《赵州桥》第二自然也是这样的段落。第一句写“赵州桥非常雄伟”,后面几句就是围绕这句话来写的。……

师:试着给这些段落画思维导图,厘清句子间的关系。(学生画出各种总分段式思维导图)

师:同学们,《纸的发明》中关于蔡伦造纸的语段又是怎么把“蔡伦改进造纸”这个意思写清楚的?默读句子,试着给这段话画思维导图(学生的思维导图基本可分为以下两种情况,如图6、7)。比较这两种思维导图,哪种更合适?

生3:我觉得两种思维导图都可以说明这段话主要写蔡伦改进造纸术的过程。

生4:我觉得第二种更合适。虽然后面句子都是围绕蔡伦是怎么改进造纸术来写的,但这些动作是有先后顺序的,而前面这种思维导图的顺序不明显。

生5:我也觉得第二种更合适。因为第二种思维导图看起来,蔡伦就是这样一步一步造纸的,像是他工作的流程。

师:同学们真会发现。从刚才两种不同的总分语段,我们可以发现围绕一句话把意思写清楚有不同的形式。有的思维导图中后面分支的顺序是可以调换的(并列关系),有的后面句子的顺序是不能调换的(承接关系)。但本质上是相通的,总是围绕第一个关键句,用几句话把这个意思写清楚。

总分段式是小学阶段最典型的构段方式,总分段式读写是第二学段阅读教学的关键,有助于学生逻辑思维的发展。上述教学中,笔者先运用归纳思维,以同类思维导图引领学生自主发现总分段式的基本规律,再运用演绎思维让学生实操演练巩固总分段落句子内部的逻辑关系,最后运用变式思维突显总分段式的主要特征,帮助学生掌握其本质和规律,最终形成有粘连度的语文能力。

基于学习过程的思维导图,撬动学生思维支点,助力学生思维进阶,使隐性的思维过程可视化,使不可见的学习活动过程化,使习得的知识效能最大化。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2011年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2016:6

[2] 郭华.深度学习及其意义[J].课程•教材•教法2016,(11):25-32.

[3] 高先丽 李 纯.小学语文阅读教学中的深度学习:内涵、特点及策略[J].教学研究2019, (3):107-113.

[4] 日智贤,林崇德.思维发展心理学[M].北京:北京师范大学出版社,1986

[5] 蒋秀云.小学语文思维能力的培养目标与教学策略[J].北京教育学院学报2019,(6):53-58.